前回の朝里川での科学プログラムに続き、今回は小樽の海で「魚を釣る、さばく、観察する、食べる」をテーマにした、一泊二日の科学体験。魚という身近な生き物を通して、生命のしくみを探究しました。教室の壁を超えた、五感を使った実践的な学びの場となりました。

五感で感じる生きた学び

小樽は今、鯖がよく釣れる時期です。以前は9月がピークだったそうですが、気候変動の影響で釣れる時期が少しずつずれてきているといいます。こうした変化を教科書で知るだけでなく、現場で感じ、確認する(一次情報)ことが大切な学びです。

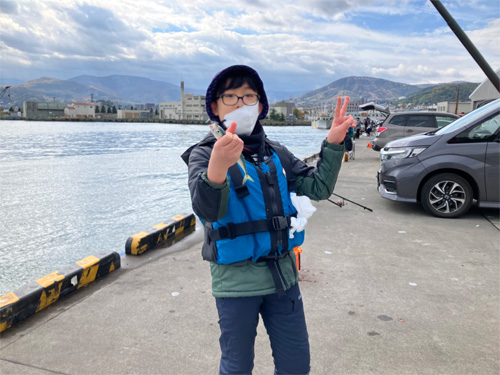

最初は魚に触れなかった子も、自然と素手でつかめるようになり、鯖やサヨリがたくさん釣れて大喜び!海にずっといると「気持ちがいい」と言う子どももいました。自然と自分が一体となる感覚を、まさに身体で理解していました。自然の中で心身がリセットされることは、科学的にも証明されています。

「生きる・学ぶ・働く」はすべてつながっている

釣った魚は、すぐに自分たちでさばいてきれいに洗い、おうちへ持ち帰るために冷凍保存しました。楽しそうに、そして命を前にして真剣に最後までやり遂げていました。

子どもたちは普段から漁師さんや農家の方への感謝を学んでいると思いますが、実際に魚を釣り、食卓へ上がるまでのプロセスを経験することで、知識ではなく身体で「生きること」と「学ぶこと」のつながりを実感することができました。

後片付けを済ませたあとは、おやつタイムです。一生懸命働いたあとのおやつは特別感があり、子どもたちは「体に染み渡る」と言いながら、それはそれは幸せそうな笑顔で食べていました。

夕方に再び港へ行き、投げ釣りの練習をしたあとは、温泉で疲れを癒し、夕食をとって早めに就寝しました。

生命を探究する

翌朝は5時に起床。日の出とともに出発し、釣り開始。この日もたくさんの魚が釣れました。

それから釣った魚の解剖を行いました。子どもたちは真剣に魚の体のしくみを観察しながら自分が調べたい部位を取り出し、顕微鏡で観察をしました。「記録したいものや気になるもの、美しいと思うものをスケッチしてください」と画用紙を渡されると、それぞれの興味をもとに解剖したものを丁寧にスケッチし、世界に一つだけの標本を作りました。

一斉に同じことを学ぶのではなく、それぞれが自分の興味のままに観察対象を選び、集中して標本作りをする姿はまさに探究そのものでした。

子どもたちが観察とスケッチをしている間、スタッフが釣ったばかりの魚を調理しました。新鮮で揚げたての魚は格別のおいしさで、子どもたちは「おかわり!」と列を作っていました。自分たちが釣り、解剖し、観察し、生命の恵みをいただくという最高の食育となりました。

最後のまとめでは、それぞれ自分の観察や発見を発表しました。スケッチしたり、感じたことを言葉にしたり、人の前で説明したりするアウトプットの時間は、表現力を育む大切な学びとなりました。

自然が育てる「生きる力」

二日間支えてくれたスタッフへ、子どもたちから感謝の言葉を伝えてプログラムは終了しました。

親元を離れ仲間とともに過ごす中で、自分の弱さを発見して克服しようと努力したり、年下の子を気遣ったり、仲間と協力したりする姿が多く見られました。この二日間、深い学びを教えてくれたのは、「自然」です。

自然は押し付けることなく、子どもの成長をやさしく見守り、そっと後押ししてくれます。失敗しても、うまくいかなくても、自然は何も言わず受け止めてくれる。そんな中で、子どもたちは自然への理解を深め、自分のペースで挑戦し、確かに成長していました。

この自然とつながっているという安心感こそが、大人になって様々な困難に出会ったときにも頑張れる力や回復力につながります。

体験と知識が合わさって「本当の理解」につながる

この体験学習は確かな土台となり、学校での勉強とつながります。自然は、確かに子どもの生きる力を育てます。

TANSAKUは、子どもたちが自然と向き合いながら自ら学びを深めていけるような場をこれからも創造し続けます。プログラムへのご参加やご質問など、お気軽にお問い合わせください。

▼前回の朝里川での科学プログラムはこちら