夏休みに特別授業を行いました。

テーマは「なぜ学ぶのか」

いつものように机は出さず、全員丸くなって座り、最初の問いだけを先生が提示します。あとは子ども中心のやりとりです。

ひとりひとりが「義務教育だから」「将来のため」などと答えていくと、そこからまた新しい気づきが生まれ、誰かが「じゃあ、もし義務教育じゃなかったら?」と問いを投げかけます。さらに「もし学校に行かなくても生きていける社会だったら?」「勉強する必要がなかったら学ぼうと思う?」…問いは次々につながっていきます。

「なぜ学ぶのか」答えは一つではありませんが、そのヒントは、ある生徒の「楽しいから」という答えにあるように思います。ゲームのやり方を知ってできるようになると楽しい、学ぶことで新しいことができるようになる。学ぶことは、自分の世界を広げたり、自由になるための手段だったり、自分のやりたいことができる自由につながっているのだと、私自身改めて気付かされました。

子どもたちが楽しく学べることは、普段の授業でも大切にしています。

通常の授業では、前半期のプロジェクトの完成に近づいています。創造力豊かで、たっぷりと時間がある子どものうちに、一つの作品に深く取り組むことは、とても有意義だと思います。ただし習熟度合いや、慣れていてパッとゲームを作ってしまう(思いついたら次々作っていきたい)タイプもいるので、その子に合わせて無理強いはしません。

「時短」が好まれる現代、ものごとに対し時間と手間を少々かけて根気よく取り組むことは、ドリルのようなものを1ページ1ページ次々とこなしていく作業とは異なり、忙しい社会で失われがちな思考力や創造力を養う貴重な機会だと考えています。

先ほど述べた「パッとゲームをつくってしまう」柔軟な発想で生まれたアイデアに対して、現実的かどうか分析し、さらに計画を練る。そのプロセスこそが、論理的思考の一歩先のプログラミング的思考に通じています。

また、一つのことに深く取り組む経験は、物事の本質を見抜く力を養い、感性豊かな人間を作っていくことにもつながっている。これは私自身の子育てからも実感していることです。子育てのときは「学びひたれる」世界というのか体験を大切にしていました。

こうしたクリエイティブな作業、つまり「デザイン」というのは、完成があってないようなものです。改めて手直しをしようとじっくり向き合う時間は、より良いアイデアが見つかったり、より効率的なプログラミングを発見したり、とても楽しい時間です。

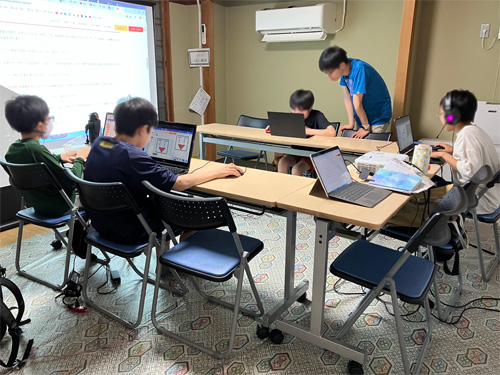

当教室では、一斉に同じ課題をこなすのではなく、子どもそれぞれのアイデアを形にしています。そのため、お互いが作ったものを見て、新しい発想に出会ったり、互いに刺激を受け合ったり、創造力を広げる場となります。プログラミング自体は家で1人でもできるものですが、みんなで集まって学ぶ意義や価値が、ここにあります。

後編では、プログラミングの土台となる、思考力や創造力を養う自然体験活動の様子をご紹介します。