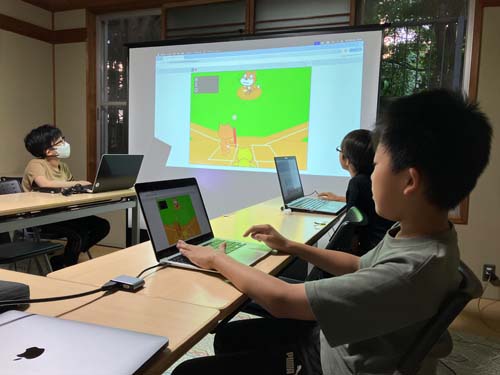

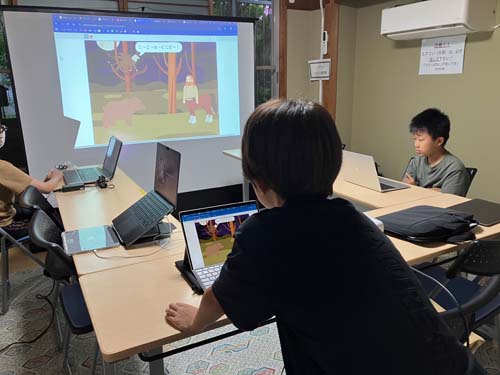

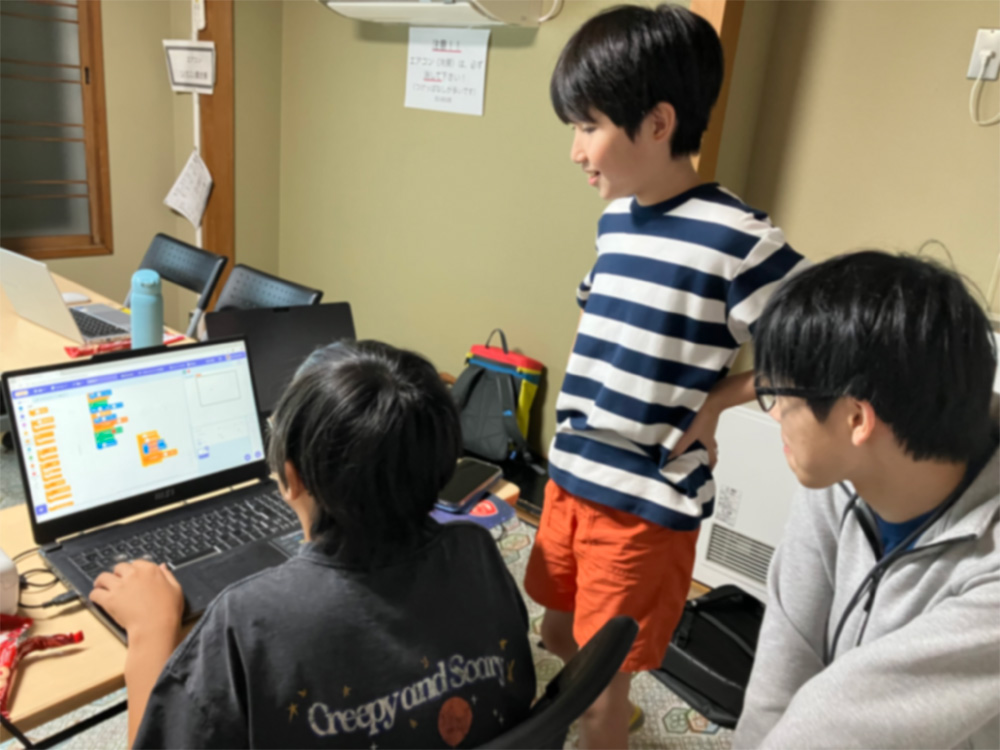

TANSAKUは、少人数制でアットホームな雰囲気の教室です。一斉授業ではなく、子どもたちは自由に席を立って友だちの作品を見たり、談笑したり。その中で、それぞれが自分の課題と向き合う集中した空気が流れています。

前半期の発表会が終わりました

前半期の発表会が終わり、10月はこれまでの作品をまとめるポートフォリオ制作をしています。あっという間に今期も残すところ3か月です。

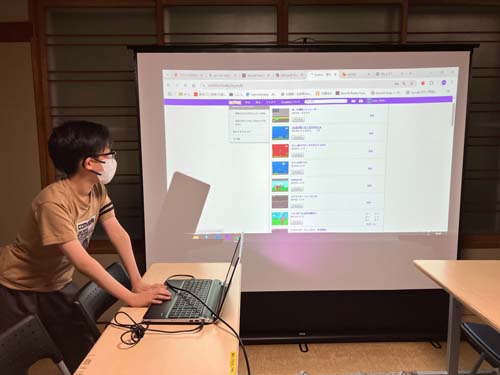

去年「Scratch×自然体験コース」を新設し、継続している生徒たちは、この一年で大きく成長しました。自分で調べたり工夫したりする中で検索力や思考力、表現力が向上し、さらに色々なプログラムが書けるようになりました。後半は、より複雑なプログラムを書くためのプログラミング的思考をさらに強化していきたいです。

TANSAKUの授業は、教科書などの指示通りに作るのではなく、一人ひとりが自分のアイデアを形にしていきます。そのため、完成した作品はみんな違います。友だちが作ったゲームをするのも楽しいし、人が作ったのを見て「すごいな」と尊敬したり、自分もそうなりたいと刺激を受けたり、自然に競争心を燃やす子もいます。

プログラミングは、家でひとりでもできるし、オンラインスクールなどもありますが、こうしたやり取りが学びをより豊かにしていると感じます。

問題解決能力を鍛える

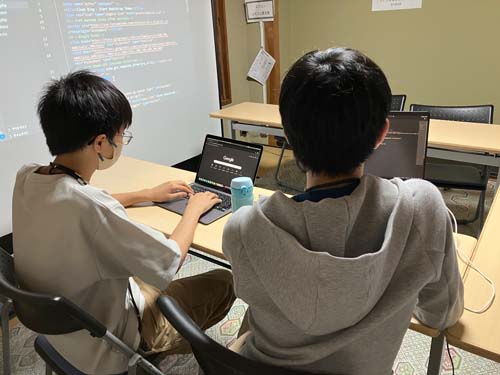

プログラムでつまずいたとき、TANSAKUでは「答え」ではなく「調べ方」を教えます。どうやって検索したらいいか、AIにどんなふうに質問すればいいか、自分で調べる方法を身につけることがプログラミングスキルの向上や問題解決能力につながります。

学校や塾で先生方が良かれと思って丁寧に教える、いわば過剰な教育サービスに慣れてしまった子どもたちは、「わからなければ誰かに聞けばいい」という考えになりがちで、「自ら積極的に調べるプロセス」を経験する機会が減っています。

子どもたちは将来、Scratchを使うわけではありません。プログラミングでもないかもしれません。そのときの最新のテクノロジーでしょう。ですから、目の前の問題に対して「どうすれば解決できるか」自ら調べて考える学習の仕方を身につけてほしいのです。

本物の脳トレ

この自立的な探究学習は、脳にとって負荷のかかるトレーニングです。

普段から深く思考することに慣れていない子どもの場合、わからないことに出会うとただちに思考停止します。しかし、わからない→何がわからないかを考えるのがプログラミング的思考の第一歩で、理解しようと考える苦しさこそ学習の伸びしろです。

努力して、辛抱して、ようやく動いたときの「できた!」という達成感は格別です。このとき、脳の報酬系が活性化し、やる気の源であるドーパミンが放出されます。この成功体験こそが、脳を次の挑戦へと駆り立て、失敗を恐れにくくしたり、粘り強く取り組める習慣といった成長につながります。

「身につく」には身体を伴う

自然体験もプログラミングも、努力・辛抱・根性が必要で試行錯誤する点が似ています。これは、決して楽なことではありませんが、だからこそ脳のネットワーク(神経回路)が発達し、強化します。

一方で現代の子どもたちは、便利で快適な環境や深く考えなくても直感的に操作できる道具に慣れています。ですから、自然の中で過ごす時間やうまくいかないプログラムと向き合うよりも、正直「早く帰ってゲームしたい」という気持ちになることがあるかもしれません。自然の中では、ゲームやインターネットのような強い刺激がなくて、物足りなさを感じることもあるでしょう。

しかし、苦労して得た成功体験ほど、脳に強く刻まれるものです。TANSAKUでの学びは、その積み重ねなのです。

学力の本質

“本物の学力”とは、知識を覚えるだけではなく、あらゆる問題に出会ったときに自ら考え、解決していく力ではないでしょうか。

脳が柔軟で、思考回路がどんどん形成される小中学生の時期に、「考える力」「解決する力」を育てることは、これからの学びにも、そして生きるときに必ず役立ちます。

TANSAKUは、ただ技術や知識を教える場ではありません。子どもたちが自ら考え、探究し、未来を切り拓く力をトレーニングする場です。それは脳にとって決して楽なことではありませんが、その分、可能性が広がります。

受け身のまま勉強したり資格を取ることだけでは、これからますます予測不可能な現実に対応しきれない側面もあります。どんな環境でも、自ら問い、考え、試行錯誤しながら解決していく力。変化する世の中で、何かを発見し、未知のことを主体的に学ぶ力。こうした”本物の学力”こそが、これからを生きる子どもだけでなく、私たち大人にも求められています。

生きる力

TANSAKUは、子どもの「好き」「やってみたい」を育てる探究教室です。

子どもたちは、将来に向けて学校や塾で一生懸命勉強しています。しかし将来への準備は知識だけではありませんね。職業を考える時期になると誰もが自分と向き合うことになります。「自分はどんなものが好きで、将来どんなことがやりたいんだろう」という自分の得意や好き嫌いは、体験から理解していくものです。

この教室で様々な経験を通じて、自分と向き合い、試行錯誤しながら、視野を広げていってほしいと願います。その積み重ねが、自分の人生を主体的に切り拓く原動力になります。