自然は最高の教科書

小樽朝里川で岩石と地層の観察、川の流速の実験、水生昆虫と環境の調査を行いました。

講師の松田義章先生は、長年にわたって小・中・高校で理科教育に携わり、退職後の現在も大学で教えておられる方です。専門的な内容を何億年も前にさかのぼりながら、やさしく楽しく丁寧に解説してくださり、子どもたちはとても集中して学んでいました。

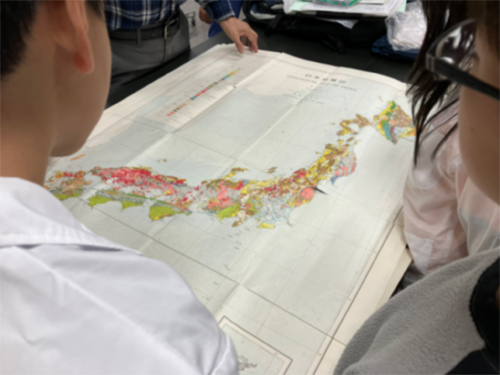

本物の地層を目の前にしながら、北海道にかつて沖縄のような気候の時代があったことがわかったり、岩石に直接触れたり、実際に川に入って自分たちで調べたり、五感から次々と生まれる「どうして?」「なぜ?」を先生に聞きながら学ぶ体験学習は、教科書や動画で見て学ぶ学習とは全く異なる面白さにあふれていました。

インターネットには載っていない内容や、メディアで誤って伝えられている事実を知り、情報の正確性についての学びにもつながりました。

学校の授業では「覚える」学習が中心で、教科書でさらっと学んだ内容が自分たちにとって一体何の役に立つのか、ピンときません。ところが、このようにリアルな学習では違います。勉強が自分たちの生活と直結しているという実感が生まれ、科学も歴史も世界もつながっていることに気づき、国語、数学、理科、社会、英語と別々に学んでいる教科が、実は切り分けられるものではなく、互いに深く関わり合っていることに気づくのです。

先生は間違えるが、自然はうそをつかない

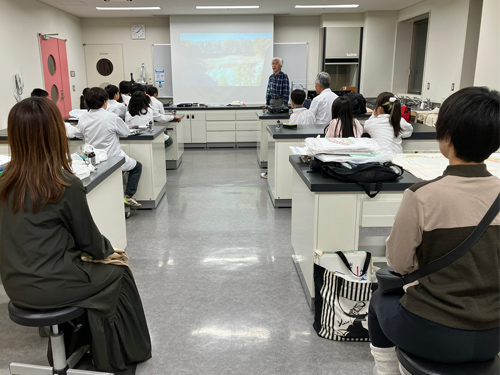

後日、札幌市生涯学習センターちえりあでまとめの授業が行われ、保護者も一緒に参加して見学しました。土の化石を実際に見て興味を深めた子どもたちからは、「今度は島の化石を掘り出したい!」といった声が上がり、ますます探究心が湧いていました。

私がハッとさせられたのは、「先生は(歴史や理論は変わるという意味で)間違えるが、自然はうそをつかない」という松田先生の言葉。つまり、フィールドに実際に行って確かめることが重要だということ。自分の足で調べ、問いを持ち、向き合い、答えを探す。そうした探究的な学習こそが、本当の学びなのだと腑に落ちました。

では、どうしたら子どもたちはこのような探究的な学びへと気持ちが向かうのでしょうか?

親が背中を押すことが「人類の叡智」を未来に引き継ぐ

全ての親が、子どもが将来幸せで困らないようにと願っています。そのために「正解」だと信じられてきたのが、良い成績を取ることや受験での成功です。しかし、そこに強くフォーカスしすぎては、狭く偏った世界の中で人生を送ることになるかもしれません。

先生は大事なのは名前を覚えることじゃないと仰っていたように、それを好きになること。好きになればどんどん学びたくなる。本当の学習とは、体を通じて世界と向き合い、自分たちの生活と学びがどうつながっているかを知ることに他なりません。体験学習ではそれを感じ取ることができます。

親が体験学習の重要性を理解し子どもにすすめても、「興味がない」と言って参加したがらないかもしれません。興味関心の芽が育つにはまず体験が必要ですから、ここが大切なポイントです。また、子どもはまだ視野が広くないので未知のものには警戒心を持ちます。そんなときこそ、親が「試しに行ってみたら」と背中を押してくれることで、子どもは新しい世界の扉を開くことができるのです。

TANSAKUが目指しているのは、目的化した学びではなく、探究的な学びを子どもたちに提供することです。実際に、自然体験もプログラミングも話を聞いて学ぶというより体を動かして体験する学習です。

これからも「学び」に寄った自然体験プログラムをご用意していますので、ぜひご参加ください。ご入会は、年度の途中でも可能です。

▼インスタのフォローと「いいね!」もよろしくお願いします!